夏季休暇の時期はお盆と重なることも多く、久しぶりに実家や親戚の家へ帰省する方も多いですよね。

そんなときに悩むのが、手土産。

「何を持って行ったらいいのかな?」と迷った経験はありませんか?

実は、手土産は単なる“お土産”以上に、大切な気持ちを伝えるものです。

この記事では、帰省先で喜ばれる手土産の選び方や、心を込めた渡し方について、ここだけは押さえておきたいポイントを簡潔にまとめました。どんな手土産にしようか迷っている方のお手伝いができれば幸いです。

お盆の帰省におすすめの喜ばれる手土産の選び方

・個包装で配りやすいもの

・夏らしい涼しげなもの

・日持ち・持ち運びがラクなもの

特にお盆の時期は、冷たいゼリーやフルーツ系、老舗の和菓子などが喜ばれます。

相手の年齢や好みに合わせて選ぶと、さらに心が伝わりますよ。

年代・シーン別おすすめ手土産

イメージ画像

帰省先といっても、相手の年代や家族構成、関係性によって、喜ばれる手土産は少しずつ違ってきます。

せっかくなら、「相手に合わせた手土産選び」をすることで、より気持ちが伝わり、会話もはずみますよ。

ここでは、年代やシーンごとにおすすめの手土産をまとめてみました。ぜひ参考にしてみてくださいね。

| シーン | おすすめ手土産 | ポイント |

| 両親・祖父母 | 虎屋の水羊羹、老舗和菓子 | ・年配の方は、甘さ控えめ・上品な味わいを好む傾向。 ・昔からの馴染みある和菓子は安心感があり、どなたにも喜ばれやすい。 ・個包装のものだと食べるペースも自由なので便利 |

| 兄弟・姉妹 | 焼き菓子、地元のお菓子 | ・カジュアルさ・みんなで分けられる手軽さが大切。 ・話題のスイーツや、地元で人気のお菓子は盛り上がること間違いなし。 |

| 子どもがいる家庭 | フルーツゼリー、キャラクターお菓子 | ・見た目の可愛さやカラフルさで子どもが喜ぶものを。 ・食べきりサイズ、冷やして美味しいものも人気。 |

| 義実家 | 高級感ある洋菓子 | ・丁寧さ・特別感が伝わる、上品な包装やブランド感があるもの。 ・洋菓子なら、幅広い年齢層に好まれ、フォーマル感も◎ |

たまにしか会わないからこそ、お互いの年齢や子どもたちの成長とともに、手土産選びも少しずつ変わってきたと実感しています。

渡す相手のことを考えて選ぶと、自然と変わっていくものですね。

私も、暑い時期には「冷やして美味しい」和菓子を選んだところ、とても喜ばれましたよ!

手土産は必要?その理由とは

そもそも、手土産は本当に必要なのでしょうか?

お盆は、普段なかなか会えない家族や親戚と、久しぶりに顔を合わせる大切な機会です。

そんなとき、ほんのちょっとした手土産があるだけで、温かい気持ちが自然と伝わります。

帰省した際、再会の場面で手土産がある場合とない場合を想像してみると、やはりある方が良いと、容易に想像できますよね。

手土産が喜ばれる理由

・みんなで一緒に楽しめる(お菓子など)

・大人としてのマナーとして安心

・気遣いや感謝の気持ちを伝えられる

・みんなで楽しめる団らんのきっかけになる

・普段は食べない特別感やご当地感を楽しめる

・日持ちや保存のしやすさも安心材料

もちろん「気にしなくていいよ」と言ってくれる方も多いですが、ちょっとした気遣いはきっと心に残ります。

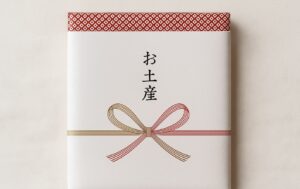

手土産の「のし」はどうする?

イメージ画像

基本的には「のし」を付けるのが丁寧。

特に義実家や目上の方、フォーマルな場面では、のしを付けるときちんとした印象になります。

気心の知れた実家なら、のしはなくてもOK。むしろカジュアルさを大切にしたほうが自然な場合も。

のし紙の種類と表書き

| シーン | 表書き | 意味 |

| お盆の帰省 | 「御挨拶」 または 「お土産」 | 一般的なご挨拶や手土産 |

| 仏事(お盆の供養も兼ねる場合) | 「御供」 | ご先祖様へのお供えものとして |

※ 迷ったら「御挨拶」で間違いなし!

※仏事でなければ「御供」は避けましょう。

✅水引は「蝶結び」が基本

・蝶結び(何度あっても良い祝いごと)を選びます。

・結び切り(1回きりのお祝い)ではありません。

✅ こんな場合は「のしなし」でもOK

・仲の良い実家・親戚で気を遣わせたくない場合

・カジュアルなお菓子やコンビニスイーツなど

・子ども同士の集まりの差し入れなど

「のしはあってもなくても、気持ちが一番大切」ですね!

気軽に渡したい → のしなしでもOK

仏事も兼ねる → 「御供」

お盆に手土産が定番になった理由

そもそも、なぜお盆休みの帰省に手土産が定番になったのでしょうか?

お盆は「ご先祖様を迎える特別な行事」

お盆は、ご先祖様の霊をお迎えし、家族で供養する日本古来の大切な行事です。

昔は親戚一同が実家に集まり、供養やお墓参りをしていました。

そのため「お盆=家族が集まる特別な日」という意識が強いです。

つまり、“特別な日に集まるからこそ、何かを持参する”という文化が根付いたんです。

「お供え」の名残り

元々は「ご先祖様へのお供え」として、果物やお菓子、精進料理などを持ち寄る風習がありました。

それが現代では「帰省=手土産を持っていく」という形に変化。

“ご先祖様への敬意”と“家族・親戚への感謝”が背景にあります。

人との“縁”を大切にする日本独特の習慣

日本では「何かしてもらったら、何か返す」という“お礼文化”が根強くあります。

帰省すると、泊めてもらったり、食事をごちそうになったり、何かとお世話になるので、 その「ありがとう」の気持ちとして、手土産を渡すことが当たり前になりました。

近年は「親しみ」と「コミュニケーションツール」に

現代では、堅苦しさよりも「楽しく一緒に食べられる」「話のきっかけになる」ものとして手土産が活躍。特にお菓子や限定品は、「一緒に食べる時間」が何よりのギフトになっています。

・ご先祖様への供養の名残

・家族・親戚とのつながりを大切にする気持ち

・お世話になることへの感謝の表現

やっぱり持って行きたい!お盆の手土産は“魔法のアイテム”

私たち家族も、お盆休みにはほぼ毎年、顔を見せるようにしています。

とはいえ、子どもたちが成長するにつれて、以前は家族全員で帰省していたのが、だんだん一人減り、二人減り…。

両親に孫を見せてあげられなくなるのは、少し寂しく感じるようになってきました。

「孫が来なくても、私たち夫婦だけで帰省して喜んでもらえるかしら…?」

そんな思いもよぎりながら、それでもやはり、たまには顔を見せないと…という気持ちで帰省しています。

その時、やはり手土産は“魔法のアイテム”だと感じます。

もちろん、義理の両親たちは「気を使わず、手ぶらで来てね」と言ってくれますが、やはりそうはいきません。帰って玄関を開け、「よく来たね!」と言われたその時、手土産を一つ差し出すだけで、自然と笑顔になり、会話もはずみます。

私はいつも、手土産選びにちょっとしたこだわりを持っています。

地元の茶菓子や季節に合わせたお菓子、そして渡す相手の好みや様子を考えて選ぶこと。

さらに、帰省先では手に入らないものを選ぶようにしています。

実は一度、大失敗をしてしまったことがあるんです。

忙しくて、帰省前に手土産を準備できず、仕方なく高速道路のパーキングエリアでお土産用の茶菓子を購入しました。

もちろん、私たちの地元の名物を選んだつもりだったのですが、よくよくパッケージの裏を見てみると――なんとそのお菓子の製造元は、帰省先の地域だったのです!「まさか!」と思わず笑ってしまうような出来事でしたが、こういう小さな失敗も、今となってはいい思い出です。

まとめ:お盆の帰省には「気持ちを伝える手土産」を

お盆は、家族や親戚と久しぶりに顔を合わせる大切な機会です。

「手土産って必要かな?」と迷う方もいるかもしれませんが、ちょっとした手土産は、

• 感謝の気持ち

• 再会の喜び

• 家族の絆

を伝える、まさに“魔法のアイテム”です。

特別なものや高価なものでなくても大丈夫。 相手のことを思い浮かべながら、ほんの少し心を添えるだけで、きっと温かいひとときが生まれます。

また、渡す相手や関係性によっては、カジュアルな雰囲気を大切にするのもOKです。 気心の知れた家族や友人なら、あえて気を使わず、会話や時間そのものを楽しむのも素敵な選択です。

今回ご紹介した内容は、あくまで私自身の体験と一般的なマナーに基づいた一例です。

人それぞれの家族のカタチや、地域ごとの習慣もあると思いますので、ぜひ自分らしい帰省スタイルを大切にしてみてくださいね。

楽しい帰省と、笑顔あふれる時間になりますように。

コメント