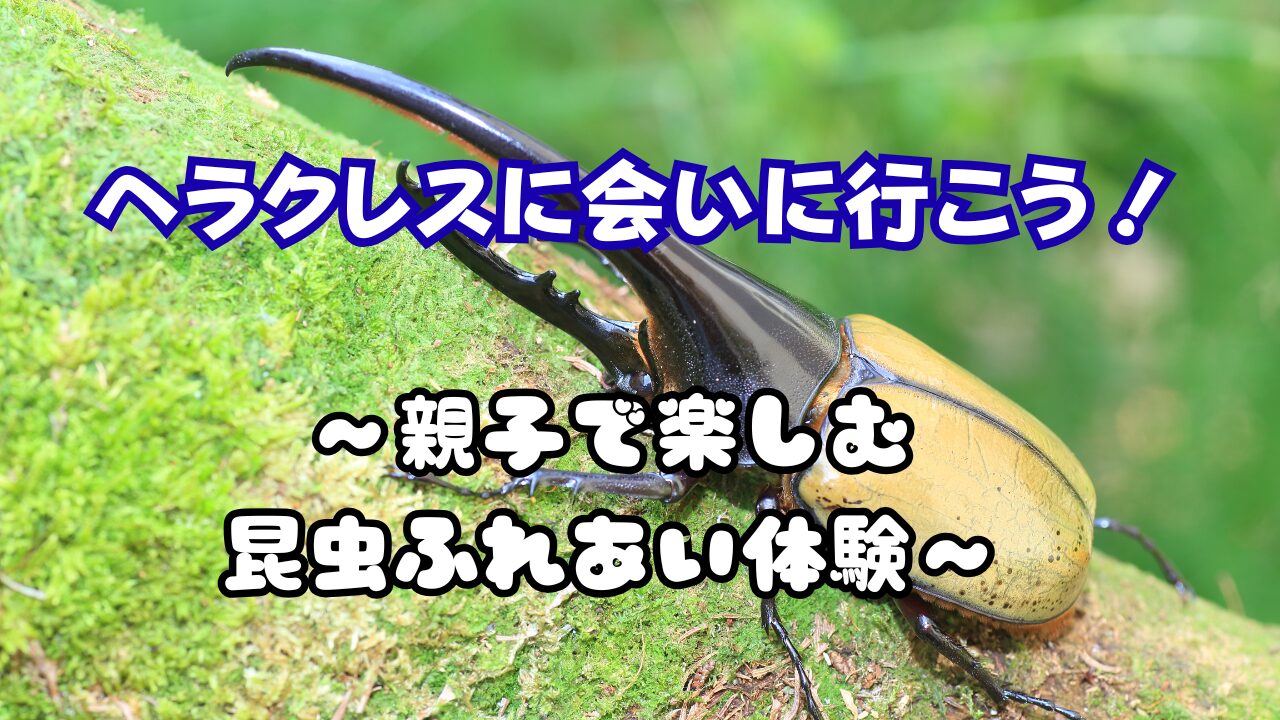

広島県安芸高田市にある「リビングファーム広島」が、世界最大級のカブトムシ「ヘラクレスオオカブト」の飼育に取り組んでいるのをご存じですか?

しかもその飼育方法がユニーク。なんと、地元で出る竹のチップを床材に活用して育てているんです!これは、地域資源の循環を実現した、まさにエコでサステナブルな取り組みです。

そんな取り組みをもっと多くの人に知ってもらおうと、2025年8月3日(日)〜9日(土)まで、安芸高田市の「道の駅 三矢の里あきたかた」で展示販売会が開催されます。

――夏休みの思い出づくりや自由研究にもぴったり!世界最大級のカブトムシに実際に会えるまたとないチャンスです。

お子さんと一緒に、昆虫の魅力や自然の大切さを体感しに出かけてみてはいかがでしょうか?

イベント詳細まとめ

ヘラクレスオオカブト、安芸高田のリビングファームが竹チップで飼育 8月3日から展示販売会https://t.co/tN2I5j1Qm3

— 中国新聞 (@ChugokuShimbun) August 1, 2025

| 開催日程 | 2025年8月3日(日)~8月9日(土) |

| 会場 | 道の駅 三矢の里あきたかた(広島県安芸高田市) |

| 主催 | リビングファーム広島 |

| 内容 | ヘラクレスオオカブト展示、販売、体験イベント、ワークショップ、飼育相談など |

詳しい開催内容やワークショップの案内は、安芸高田市公式観光情報「あきたかたNAVI」のイベントページでチェック!

→ あきたかたNAVI『大人も子供も昆虫道楽』イベント情報

イベントの見どころ徹底解説

ヘラクレスオオカブトの迫力を間近で体験!

イベント最大の目玉は、なんといっても「世界最大級」のカブトムシ・ヘラクレスオオカブトの実物展示。透明ケース越しだけでなく、タイミングによっては実際にヘラクレスを手に取れる“ふれあい体験”も実施されます。その大きさ、重み、ツヤのある体や堂々たるツノ――写真や図鑑とはまったく違う、生命の迫力を五感で感じられます。

特にお子さんにとっては、憧れの昆虫に直接触れられる貴重なチャンス!スタッフのサポートのもと、優しく安全に体験できるので初めての子も安心です。

🪲 ヘラクレスオオカブトとは?

ヘラクレスオオカブト(学名:Dynastes hercules)は、世界最大級のカブトムシとして知られる、人気の高い昆虫です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 🏝 生息地 | 主に中南米(グアドループ島、コロンビア、ベネズエラなど)に生息 |

| 📏 大きさ | 最大で全長17cmを超えることもあり、ツノも非常に長い |

| 🎨 特徴 | ツヤのある黒いボディと、金色〜黄緑がかった上翅(じょうし)が美しい |

| 💪 魅力 | 力強さ、独特なフォルム、圧倒的なサイズ感で「カブトムシの王様」と称される |

| 🧒 人気の理由 | 子どもたちに大人気の昆虫。見た目の迫力と「ふれあい体験」の満足度が高い |

| 🔁 飼育可能 | 温度管理や飼育マットに注意すれば、日本でも飼育可能。累代飼育も行われている |

✨特に「ツノの長さ」と「堂々とした姿」は、他の昆虫とは一線を画す存在感。イベントでも常に注目の的です!

竹チップ飼育マットの“ひみつ”を学ぶ

こちらの会場では、竹チップを使った「飼育マット」の展示と詳しい解説コーナーもあります。比較用に一般的な発酵マットと並べ、実際に触れたり違いを見比べたりできる体験型ブースも設置。

カブトムシの幼虫や成虫がどんな環境で快適に育つのか、竹チップだと何がどう違うのか、パネルや写真で分かりやすく説明されています。

さらに、なぜ竹林整備が必要なのか、放置竹林が環境に与える影響、そしてその課題解決としての“資源の地産地消”の取り組みなど、社会科の学びにもつながる内容が盛りだくさんです。

🌿 竹チップと発酵マットの違い(比較早見表)

以下のように、一般的な発酵マットとリビングファーム広島の竹チップマットを比較すると、違いがよくわかります。

| 項目 | 竹チップマット | 発酵マット(一般的な腐葉土系) |

|---|---|---|

| 🏞 原材料 | 伐採した竹を粉砕加工 | おがくず・落ち葉・樹皮などを発酵 |

| 🔄 資源性 | 地元資源を再利用(サステナブル) | 商業用に製造、地域とのつながりは少ない |

| 🦠 におい | 発酵臭が少なく、比較的無臭 | 酸味のある発酵臭が強いこともある |

| 🌡 温度管理 | 通気性が良く、熱がこもりにくい | 密閉しやすく、発酵熱がこもる場合も |

| 🌱 微生物の働き | 竹の分解過程で土壌改良効果あり | 有機物の分解促進、栄養も豊富 |

| 🪱 昆虫の育ち | 適度な湿度と粒子で快適環境を提供 | 種類により好みが分かれることもある |

| 🛠 メンテナンス性 | 保水性・分解性ともに良好 | 保水・通気性に注意が必要な場合も |

| 📚 学びのポイント | 地域課題解決の循環利用として学べる | 市販品として使いやすいが背景は不透明 |

🔍 補足解説:

竹チップは通気性・再利用性に優れており、特に「地域資源循環」「放置竹林の有効活用」といった社会課題解決の視点からも注目されています。

飼育相談コーナーで何でも質問OK

カブトムシをこれから育ててみたいという方も安心!会場にはベテランスタッフや専門の飼育担当者が常駐し、「どんなエサをあげればいい?」「幼虫から成虫までの育て方は?」「竹チップを使うとどんなメリットがあるの?」など、疑問や悩みに丁寧に答えてくれます。

これから飼い始めたい方には初心者向けの説明、2匹目・3匹目を育てる“ベテラン親子”にはより詳しいテクニックも!アドバイスがもらえるので自信を持って生き物飼育を始められますよ。

ジオラマ作り&標本作りワークショップ

人気のワークショップでは、実際の飼育環境を小さな箱庭として再現する「ジオラマ工作」、本物のカブトムシ標本を作る「標本作り教室」が体験できます。ジオラマには竹チップなど実際の素材も使えて、夏休みの自由研究や学校の作品提出にもぴったり!

専門スタッフが一緒につくってくれるので小さなお子さんや初挑戦でも安心。完成した作品はもちろん持ち帰りOK。親子でじっくりものづくりに取り組んだ思い出がそのまま形に残ります。

お楽しみ抽選会や記念撮影コーナーも!

会場には、ヘラクレスオオカブトや竹チップ関連グッズが当たる抽選会も常時開催中!うれしいプレゼントがもらえるチャンスは来場者みんなに。

また、特大サイズのカブトムシ模型や竹林背景のフォトブースでは、家族やお友達と記念撮影が楽しめます。SNS映えもばっちりなので、#ヘラクレスオオカブト #三矢の里 などのタグとともに夏の思い出を発信しちゃいましょう!

🖊 おすすめの楽しみ方

・午前中にイベントを訪れて、カブトムシを観察&体験

・竹チップワークショップで自由研究用の作品づくり

・竹やヘラクレスオオカブト関連グッズのお土産

地域資源×昆虫飼育のサステナビリティ

放置竹林が地域課題に

広島県安芸高田市を含め、多くの地域が「管理されずに増え続ける竹林」に悩まされています。人の手が入らなくなった竹林は急速に広がり、里山の生態系や景観、農地に悪影響を与えます。そのまま放置すれば、地域環境のバランスも崩れかねません。

削減と活用――“竹チップ”の誕生

そこで考え出されたのが、伐採した竹を細かく砕き、「竹チップ」として新たな資源に変えるアイディア。竹チップは堆肥の材料や工事現場の地面被覆など従来からいくつかの活用法がありましたが、リビングファーム広島は「昆虫飼育マット」として新しい命を吹き込みました。

生き物の命と“資源のめぐり”を学ぶ

ヘラクレスオオカブトという世界的にも有名なカブトムシ。その快適な飼育環境を「竹チップ」で作ることで、単なる廃材が“生き物の命を育む資源”へと生まれ変わっています。

イベント会場でも、竹チップ飼育マットの展示や比較コーナーが設けられ、竹がどのように再利用され、昆虫たちや自然にどんな良い影響をもたらしているか、目に見えるかたちで学べます。土に返りやすく、微生物の働きも活発になる竹素材の特性など、エコやサステナビリティを体感的に知ることができます。

子どもたちにも“循環”を伝える教育のチャンス

このイベントのもう一つ大きな魅力は、“自然と人とのつながり”を身近な体験から学べること。カブトムシの命を観察し、竹林が課題である背景や、それを上手に循環資源として生かす工夫を知ることで、「命を大切にする心」や「環境について考えるきっかけ」が生まれます。

夏休みの自由研究にもぴったり。竹チップの作られ方や、昆虫飼育での利用、そのエコな取り組みに触れることで、子どもだけでなく大人にも“身近な地域資源の大切さ”を再発見できるイベントです。

このように、単なる昆虫イベントにとどまらず、“地域課題解決・環境保全・教育”が一体となった”サステナブルな学びの場”としても大きな意義を持っています。

会場でぜひ、循環型社会のヒントを探してみてください!

実際の声 〜主催者インタビューより〜

「竹林の問題をどうにかしたい、そんな思いから始まりました。子どもたちには、身の回りの資源を活かすことの大切さも感じてほしいです。」

思い出コラム 〜「カブトムシと息子と私」〜

この記事を書きながら、ふと息子が小学生だった頃の夏を思い出しました。

当時、わが家で飼っていたのは、さすがにオオカブトではなく、普通サイズのカブトムシ。でもやっぱり、あの小さな命を見守る時間は特別なものでした。

息子が何匹かの幼虫を虫かごに大事そうに入れ、「はやくカブトムシにならないかな」とわくわくしていた様子、正直、私は幼虫が苦手で、お世話はもっぱら息子と主人にお任せ。でも、不思議と成虫になったカブトムシには「かわいいなぁ」と思い、興味ないふりをしつつ、つい何度も眺めてしまいました。

やがて寿命を迎えたカブトムシが土に還っていったとき、息子は最後までお世話をやり遂げてくれました。そのときは、エコやサステナビリティなんて言葉にはまったく縁がなかったけれど、「生き物とふれ合い、命を大切にすること」の大切さは、きっと息子の心にも残っているはずです。

今思うと、あの小さな体験こそが、大きな学びだったのだなあと、しみじみ感じます。

まとめ 〜カブトムシと、めぐる命の物語〜

安芸高田市で開催される「ヘラクレスオオカブト展示販売会」は、昆虫好きの子どもはもちろん、大人にも“学び”と“発見”をもたらしてくれるイベントです。世界最大級のカブトムシを間近で体験し、地元産の竹チップを使ったサステナブルな飼育方法や、地域課題を資源循環で乗り越える取り組みにふれることで、自然や命の大切さを親子一緒に実感できる絶好の機会です。

カブトムシの命を見つめ、育て、送り出す――そんな体験は、きっと小さな記憶として心に残り、いつか「大きな学び」へと育っていくはず。

この夏、親子で新しい体験や思い出を探しに、「道の駅 三矢の里あきたかた」へ出かけてみませんか?自然の不思議やエコな知恵、家族の心あたたまるひととき。“循環する命”と“めぐる地域資源”の物語が、きっとあなたを待っています。

みなさんの夏休みが、素敵な学びと感動に出会える時間になりますように。

コメント